このまま地球環境の悪化が続き、資源が使えなくなると、

おもちゃが創れなくなってしまうかもしれません。

これはおもちゃで遊ぶ子どもたちと、

おもちゃを創る私たちに共通する重要な課題です。

100年先の子どもたちも楽しいおもちゃで遊べるように…。

そんな想いを込めて「100ねんあそぼ。」をコンセプトに、

環境活動の柱「エコトイ」活動をスタートしました。

私たちはものづくりと教育支援活動で、

子どもたちは「エコトイ」での学びを通じた行動で、

持続可能な社会づくりに一緒に取組んでいきます。

おもちゃのパッケージについた「エコトイ」マーク。

ご覧になったことはありますか?

これは、タカラトミーの環境に配慮したおもちゃ「エコトイ」基準をクリアしたおもちゃのしるし。グループ横断組織「エコトイ委員会」が第三者機関からの助言を得ながら設定した8つの基準のうち、1つ以上をクリアしたおもちゃのパッケージに「エコトイマーク」を表示して、お客様に環境配慮の工夫をわかりやすく伝えています。

心のバリアフリー活動

「共遊玩具」

タカラトミーグループは、1980年、業界他社に先駆けて目や耳が不自由な子どもたちも一緒に遊べるおもちゃづくりの取組を始めました。その活動はやがて「共遊玩具」としておもちゃ業界全体の活動へと拡大。目の不自由な子どもたちも一緒に楽しめるおもちゃには「盲導犬マーク」、耳の不自由な子どもたちも一緒に楽しめるおもちゃには「うさぎマーク」を商品パッケージに表示することで、購入前に配慮が一目でわかるようになり、加えて障害のある子どもたちへの理解を広げる「心のバリアフリー活動」のきっかけにもなっています。

環境への気づきをお手伝い

「エコトイ」活動

「エコトイ」もまた、業界他社に先駆けた活動です。商品パッケージなどで積極的に「エコトイ」を訴求することで、おもちゃ市場にグリーン購入の取組が広がっていくよう努力を続けています。

※グリーン購入とは「購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境のことを考え、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に務める事業者から優先して購入すること(グリーン購入ネットワークHPより)」です。※「エコトイ」マークは、環境ラベルのタイプⅡに相当します。タイプⅡは事業者の自己宣言による環境主張を表すものです。第三者認証による環境ラベルであるタイプⅠには公益財団法人 日本環境協会のエコマークなどがあります。

にぎやかアナウンス!

サウンドE7系新幹線

かがやきレールセット

2017年4月に発売したこの商品は、鉄道玩具「プラレール」の車両とレール、情景パーツがセットになったオールインワンセットです。

半世紀以上の長きに渡り、お客様に愛され続けてきた「プラレール」。これまで多くいただいてきたのが「電池の交換頻度を少なくしてほしい」という声でした。そこで今回、新開発した部品「サウンドシャーシ」には、プラレール用に独自開発した、これまでより少ない電力で動作する小型/薄型モーターと、モーターからの動力を効率よく伝達する新しい機構を搭載。走行時間が従来の最大約4倍に増加して、電池を使用する量が少なくなりました(基準「あそびがエコ:省エネルギー&廃棄物削減」)。

商品パッケージにも工夫をしています。印刷用インクには環境にやさしい植物油インクを使用。また、工場でパッケージを断裁する際に余った紙で街路樹など情景部品のペーパークラフトをつくり、子どもたちが遊べるようにすることで、パッケージ製造段階での廃棄物の削減に取組んでいます。

「プラレール」と言えば「青いレール」ですが、緑色のレールになっているのは、再生材料を使用していることが一目でわかるようにし、エコの取組を象徴する商品としてお客様に知っていただくためです。

このエコなレールは3年にわたる研究開発を経ておもちゃとしての安全品質や発色を保てるよう研究を重ね、2012年に発売。同じ年におもちゃで初めて公益財団法人 日本環境協会のエコマークを取得し、「エコマークアワード2012」において最高賞の金賞を受賞しました(基準「おもちゃづくりがエコ:再生材料の使用」。

▼商品についてもっと詳しく知りたい方はこちら

徹底解剖|にぎやかアナウンス!サウンドE7系新幹線かがやきレールセット

このように、「にぎやかアナウンス!サウンドE7系新幹線かがやきレールセット」には環境に配慮したポイントがありますが、実は、「プラレール」には1959年の発売当初から取組んでいるエコがあります。それは、基本規格を変えないことです。発売当初のレールと今のレールもぴったりつながります!大切にしていれば、親子3世代のレールもつなげて遊べます。

▼プラレールについてもっと詳しく知りたい方はこちら

プラレールってなに?

再生材料を使用することや長く遊び続けられることは、開発から遊び終わるまでの「おもちゃの一生」を考えると、実はエコにとても効果があります。

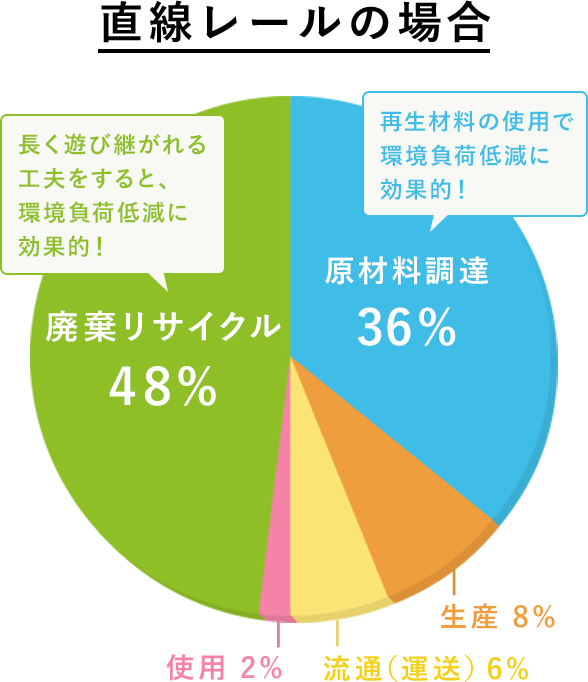

例として「プラレール」の「直線レール」のLCA(ライフサイクルアセスメント*)分析では、原料調達と廃棄段階でのCO2排出量が特に大きいことがわかりました。そのため、再生材料の使用と、長く遊び継がれるためにレールの基本規格を変えないことは、LCAの観点からも有効な取組です。なお、エコ直線レールのCO2排出量は従来製品と比べて1割程度削減されています。(LCA算出はみずほ情報総研による)

1959年の発売から現在までお客様の元に届いたレールの総延長は約98,700km=地球約2.5周分に相当します。たくさんの方に愛されつづけているおもちゃにエコの工夫をするからこそ、大きな効果が期待できるのです。

*ライフサイクルアセスメント(Lifecycle Assessment: LCA)とは製品の原材料調達から製造、輸送、使用後の廃棄に至るまでのライフサイクルにおける環境負荷をはかること。

おもちゃを通じて環境配慮を知ってもらうために、

私たちはエコプロ展などの環境イベントや

出張授業など次世代教育支援活動で

たくさんの子どもたちに「エコトイ」を

伝えています。

2012年12月のエコプロ展でのこと。とある小学校の先生から「プラレールを教材にして、リサイクルの授業がしたい。リサイクルする前の透明シートのロールやペレットを貸していただけないでしょうか?」という相談がありました。喜んでお貸ししたところ、その後先生から子どもたちの理解につながったとの感謝の声が。おもちゃも教材として学校教育に役立つことができそうだと実感し、「エコトイ」を活用した教育支援活動がスタートしました。

出張授業のプログラムでは、プラレールを題材に、長く遊べるおもちゃづくりを学びます。まず、資源の枯渇や地球環境問題が、おもちゃづくりにも影響を及ぼし始めていることを共有。「おもちゃが作れなくなる=おもちゃで遊べなくなる」ことを、タカラトミーと子どもたちに共通する重要な課題だと認識し、未来の地球とものづくりについて考えます。そしてエコレールの原材料であるプラスチックペレットやリサイクル前の部材(工場からでる包材の端材)、普段見る機会がほとんどない“本物”の仕事ツール(玩具の開発スケッチや品質管理規程書、安全検査用の器具など)に触れることで、おもちゃづくりやリサイクル、グリーン購入について興味を持って学び、理解を深めることができるように工夫をしました。

こうした取組が評価され、出張教育プログラムは文部科学省「青少年の体験活動推進企業表彰」審査委員会奨励賞を2015年度から2期連続で受賞しています。

100年先も子どもたちが笑顔で

遊び続けられるよう、

環境に配慮したおもちゃづくりと

教育支援活動で、

未来を担う子どもたちと一緒に、

持続可能な社会の形成に

取組んでいきます。

当社らしさを実現する「品質規程」の改定

企画、開発から販売に至るまでのすべてのステージにおける製品の品質保証に関する業務の担当です。当社らしさやこだわりを意識しながら、品質規定の改定に取組んでいます。私たちが使っている品質規定は、業界より厳しい独自の安全基準です。この規定を使いながら、試験をする際は使用の対象となる子どもの行動を予測し、安全確認をしています。とりまとめは大変ですが、最近では時代に合わせた改定の重要性が、社内でも理解されてきたように感じています。ものづくりの現場では、このような徹底した安全品質管理を日々追求し、楽しく遊べるおもちゃづくりに取組んでいます。