創造性に富んだ活力ある未来の実現を目指します。

アソビからつながる未来

「アソビとは、単に楽しむだけじゃない。

夢や希望、絆や感性、学びや成長まで得られなければそれは真のアソビではない。」

タカラトミーグループは、アソビを通じて子どもたちのマナビを支援し、

ワクワクや驚きを通じて生きる力を育むことを目指しています。

アソビを通じて得られる経験やスキルは、

将来社会で活躍するための基礎となると信じています。

“できた!”につながる

“アソビ”

子どもたちが「できた!」という喜びを感じ、

「マナビ」の楽しさを知ることで、自信を持ち、創造力を育み、

楽しみながら学び続けることができるよう、

おもちゃの枠を超えた”アソビ”をお届けします。

子どもたちが大好きなおもちゃをテーマに、

学校、家庭、地域それぞれに応じたマナビの機会を提供し、

子どもたちの豊かなマナビをサポートします。

学校向け

子どもたちの身近なおもちゃをテーマにすることで、より親しみやすく興味を持ってマナブことのできるコンテンツを提供しています。タカラトミーグループの取り組みや他の企業・団体とのコラボレーションを通じてさまざまな業界についてマナブ機会を提供し、将来のキャリアについて考えるきっかけを作ります。

また、学校の先生方が授業で活用出来る教材一式を提供し、授業で使用した教材を家庭に持ち帰ることで、家庭でのコミュニケーションにもつながります。さらに、企業が地域社会と連携して行う行動を通じて、子どもたちが地域貢献の重要性を理解し、積極的に参加することを期待しています。

実施方法

出前授業

(オンライン・対面)

コラボ授業

教材提供

社会見学

地域向け

地域のイベント、学童、子ども食堂等。地域の様々な人があつまる場で、みなさんで楽しみながら子どもの成長を支え、コミュニケーションをはぐくむことができるようコンテンツを提供しています。

実施方法

出前授業

(オンライン・対面)

コラボ授業

教材提供

家庭向け

「子どもとの遊び方がわからない」そんな悩みはありませんか。

家庭向けのコンテンツは、家庭で子どもとコミュニケーションをとりながら、子どもの「できた!」を一緒に喜び楽しめるよう工夫をしています。

社会性、自制心、実行力等、これからの時代を生きるうえで土台となる一生の宝物になる力を育てる時

間を一緒に過ごしてもらいたいと考えています。

実施方法

教材提供

アプリ

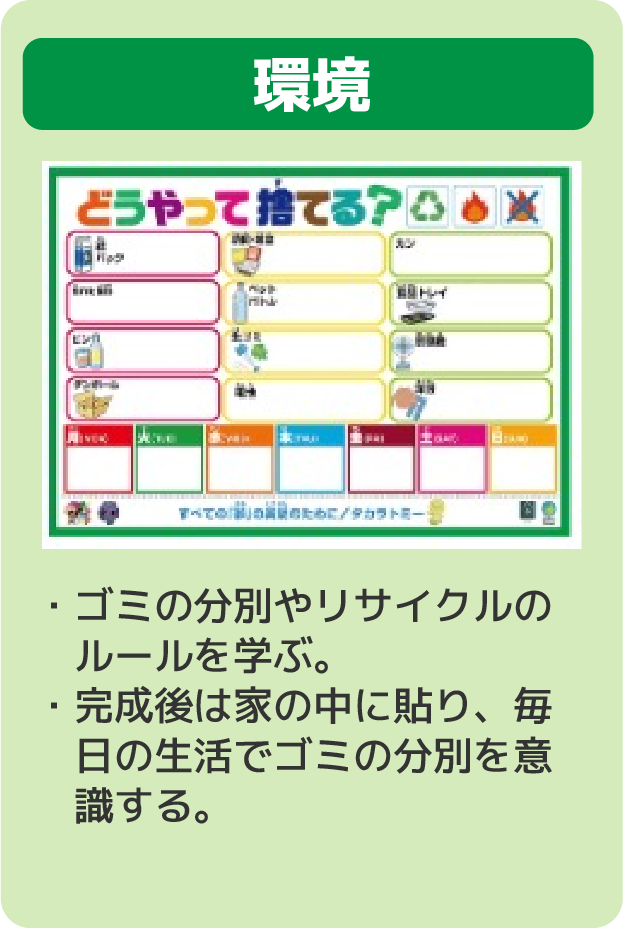

子どもたちが「自分のこと」として社会課題を考えられるよう、授業は終始“参加型”で展開しています。クイズや紙芝居のようなストーリー展開を通して、子どもたちが想像力を働かせ、考えをめぐらし楽しみながら学べる授業展開となっています。

「SDGsってむずかしい」「自分には関係ない、大人がやること」と感じている子どもたちが、「自分たちにもできることがたくさんあるんだ!」と気づき、行動へとつなげていくことを目指しています。

授業では、社会課題の事例やタカラトミーグループの取り組みを紹介することで、子どもたちが社会とのつながりを実感し、自分の役割を考えるきっかけをつくります。こうした学びを通じて、地域に貢献しようとする意識や、主体的に行動する力を育んでいきます。

《実施方法》オンライン、対面

《実施方法》オンライン、対面

コンテンツ

「世の中のためになる企業経営をおこなえ」

これは創業者・富山栄市郎の想いです。この想いをカタチにして1990 年にはじまった「共遊玩具」の活動は今ではおもちゃ業界全体で取り組む活動となり、共遊玩具の活動をきっかけに始まった共用品の活動は、業界の垣根を超えて活動しています。

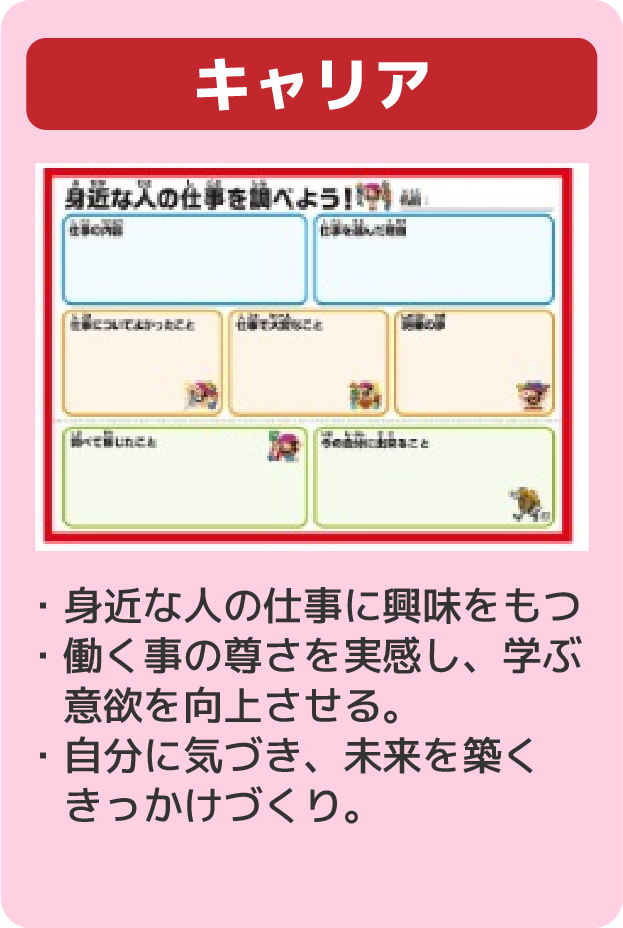

次世代教育においても、子どもたちの夢の実現のために業界の垣根を超えて手と手をとりあっていきたい。そのような想いからさまざまな企業や団体と協力し、コラボ授業を展開しています。

この授業では、複数の企業・団体が連携している様子を子どもたちが身近に感じることで、「協力することの大切さ」や「社会のつながり」を学ぶことができます。複数の取り組みに触れることで、学びへの興味・関心が高まり、授業の楽しさも増していきます。

さらに、さまざまな企業の活動を知ることで、子どもたちの視野が広がり、社会への理解が深まります。

異なる業界や職種について学ぶ機会を通じて、子どもたちが将来のキャリアについて考えるきっかけとなり、進路や職業観の形成をサポートすることを目指しています。

コラボ実績

コンテンツ

おうちでできる!わくわくお仕事体験

実在する企業の仕事をモチーフにした「おしごと体験」を、お子さまがゲーム感覚で楽しめるのが大きな特長です。

工場でのものづくりやお店でのサービスなど、普段なかなか体験できない社会の仕組みを、安心しておうちで学ぶことができます。

また、学習ドリルや知育ゲームを通じて、数字・文字・英語といった基礎学習はもちろん、礼儀や責任感、チームワークといった 社会性・人間性の育成にもつながります。

お子さま一人でも取り組めますが、親子で一緒に「今日はどんなお仕事を体験したの?」と話題にすることで、家庭の学びがより深まり、会話のきっかけや将来の夢を考えるきっかけにもなります。

家庭にいながら、安心して「お仕事体験」と「学び」を両立できる。

そんなアプリを無料で提供しています。

コンテンツ

受講者数

累計20,007名

(2025年11月30日現在)

リアクションカラーカード

「一人ひとりの考えに寄り添うことの出来る授業を実施したい。」そんな想いからリアクションカラーカードは生まれました。意見を言うのが得意な子も苦手な子も自分の気持ちを伝えることのできる喜びを感じてもらえるよう、カードを上げて自分の考えを伝えてもらっています。

授業を聞いて終わりではなく、授業で学んだことを自分事として行動につなぐための工夫をしています。

裏面は、探求学習の教材としても利用することができます。

混抄紙で作られたカードを手にすることで、楽しみながら、資源循環の大切さを体感できます。

野生動物が自由に暮らしているアフリカの国、ザンビアの村の人達が撮ったバナナの茎の繊維でつくられたバナナペーパーを使っています。

コーヒーを抽出した後に出るコーヒー粉とコーヒー生豆が輸入時に詰められていた麻袋を配合したコーヒー再生紙をUCCグループに提供いただき、使用しています。UCCグループでは、本来は捨てられてしまう可能性もあったものをゴミとせず、資源として有効活用しています。コーヒーをイメージするやさしい色合いと質感を手に取り、地球環境について皆さんとともに考えられることを願い作成された同社の想いに共感し、この紙を子どもたちに広く知ってもらいたいと考えリアクションカラーカードを作りました。

パーム油を製造する際に生じる「ヤシカサ」を紙の原料に配合した再生紙をつかっています。

広島平和記念公園等に寄贈された折り鶴を再生した紙をつかっています。

色の識別が難しい方も参加しやすいカラーユニバーサルデザインのカードを配布し、

黒ひげが色を手話で表現するイラストで手話やユニバーサルデザインに触れるきっかけを作ります。

実施概要

対象学年

■おもちゃで学ぶ!SDGsナゾトキ教室

小学校3年生~6年生

実施条件

原則オンライン

※配信プラットフォームZOOMを使用いたします。

■準備物

パソコン(カメラ・マイク付)、スピーカー、モニター(またはプロジェクター+スクリーン)

インターネット接続環境が必要です。(有線LAN 推奨)

授業実施までの流れ

①仮申し込み(応募多数の場合は選考) → ②授業実施日決定 → ③打ち合わせ日程決定 →

④打ち合わせ(1 時間程度) → ⑤本申し込み → ⑥授業実施 → ⑦アンケート回答

2025年度の応募は締め切りました。

打ち合わせについて

■準備物

オンライン(ZOOM)

モニター等に接続、音声はモニター等から出力された状態で参加

■打ち合わせに参加いただく場所

授業を実施する教室

■機材

授業当日に使用する機材をご使用ください。

■参加者

授業に参加するクラスをご担当される先生全員

■打ち合わせの内容

配信テスト(動画を流してオンライン環境が問題ないか確認します)

授業の説明

ご要望等の確認

音声の確認(ハウリングやエコーバックが発生しないか/ 教室全体に音声が届くか)

PC の設置場所の確認(児童・生徒がどのように映るか)

※打ち合わせの結果、授業を実施できない場合がございます。